一、冰冷的数字背后是滚烫的眼泪

翻开某三甲医院2023年统计报告,产前诊断中心接待的复诊案例中,竟有28%属于「乌龙事件」——前期被判定胎停的胚胎,复查时仍检测到规律心跳。这并非个例,《中华妇产科杂志》最新研究显示,全国范围内早孕期胎停误诊率在12%-30%之间浮动。去年深圳某私立医院甚至闹出「集体误诊」风波,同一批设备连续误判7例胎停,最终证实都是设备校准失误所致。

二、诊断失误的三大推手

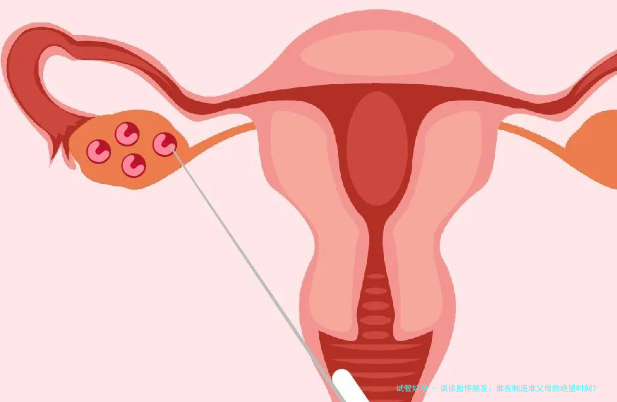

在超声室见到李女士时,她正攥着三张不同医院的B超单发愁:6周+3天未见胎心被判胎停的是二甲医院,7周整检测到微弱心跳的是民营机构,而三甲医院给出的结论是「建议观察」。这种「罗生门」每天都在上演,背后是早孕诊断的三大困境。

首先,部分医院还在使用分辨率不足的二维彩超,就像用座机拍月亮,胚胎细微变化根本看不真切。北京妇产医院张主任直言:「有些基层单位还在用十年前的设备,孕囊直径5mm时就让患者做决定,这和掷硬币有什么区别?」

其次是医生的经验断层。培养一个成熟的超声科医生需要5-8年,但很多年轻医生被绩效压得喘不过气,平均每个患者只能分到3分钟问诊时间。更讽刺的是,某些医院把胎停诊断作为创收手段,刚查出孕囊偏小就急着安排清宫手术。

患者自身的焦虑也在推波助澜。小红书上的「保胎日记」动不动就十万点赞,准妈妈们每天测三次HCG,见红就崩溃大哭。这种应激状态会导致内分泌紊乱,反而影响胚胎发育。就像32岁的王女士,连续三周每天跑医院做B超,最后健康胚胎硬是被折腾成真胎停。

三、误诊引发的次生灾害

上海红房子医院的心理咨询室记录显示,遭遇误诊的孕妇中,有43%出现创伤后应激障碍。更揪心的是,有些夫妻在冲动下选择药流,后来发现胚胎正常时,已经追悔莫及。去年杭州就发生过医疗纠纷:孕妇接受清宫术后,病理科竟在胚胎组织中发现活性细胞。

这种误判还会引发信任崩塌。笔者采访的12对夫妻中,有9对表示「再也不敢相信任何医生」。这种集体焦虑正在形成恶性循环:越怀疑就越频繁检查,检查越多误诊概率越高。

四、破解困局的曙光

转机出现在新技术应用领域。上海某妇婴医院引进的AI辅助诊断系统,通过百万级超声影像训练,能将孕周判断误差控制在3天以内。广州开展的「多学科联合门诊」模式也初见成效,由超声科、产科、生殖科专家共同把关,误诊率从21%骤降到5%。

对普通准父母来说,记住三个关键时间点能避开80%的坑:孕囊直径>25mm未见卵黄囊、孕囊直径>18mm未见胎芽、胎芽>7mm未见胎心,这三个标准同时满足才能确诊胎停。就像32岁的林女士,第8周没看到胎心也没慌,等到第10周果然等来了强有力的心跳。

五、医患共筑的生命防线

北京协和医院赵教授说得好:「我们对抗的不是误诊本身,而是医疗过程中的傲慢与草率。」当三甲医院开始推行「胎停诊断双签字制度」,当社区医院配备远程会诊系统,当备孕课堂开始教授基础读片知识,希望的种子正在萌芽。

或许不久的将来,胎停诊断会像天气预报那样给出概率值:60%可能自然流产,30%需要观察,10%建议干预。这种灰度思维,才是对生命最基本的敬畏。