当科技遇见生命:贵州试管技术发展现状

在贵阳妇幼保健院的生殖医学中心,每天都有近百对夫妇在候诊区等待叫号。根据贵州省卫健委2023年公布的数据,全省开展试管婴儿技术的医疗机构已从2021年的3家增至8家,年周期数突破5000例。这个数字背后,是贵州平均15%的不孕不育率——每7对夫妻中就有1对面临生育难题。

“现在做试管就像跑马拉松,既考验体力更考验心态。”34岁的贵阳小学教师李敏(化名)第三次取卵后这样感慨。数据显示,贵州35岁以下女性试管成功率从三年前的45%提升至55%,但40岁以上群体仍徘徊在20%左右。费用方面,单周期3-8万元的价格区间,让这项技术既不像传言中那么“天价”,却也谈不上轻松。

政策东风下的“生育革命”

2022年贵州将部分辅助生殖项目纳入医保报销,这个西部省份突然站到了全国前列。在遵义医学院附属医院,医保窗口贴着的粉色告示显示:胚胎移植术、促排卵治疗等6个项目可报销50%。“原本要自费4万的治疗,现在能省下两个月工资。”正在排队缴费的周女士给记者算着账。

更让群众暖心的是各地推出的“生育关怀包”。黔东南州对首例试管宝宝发放5000元补贴,毕节市提供免费生育力评估。不过基层医院的技术短板依然明显,六盘水市人民医院生殖科主任坦言:“我们现在还做不了三代试管,复杂病例只能往省会转。”

冰与火交织的现实困境

技术突破带来的希望背后,藏着不少现实难题。在铜仁市人民医院,37岁的张芳(化名)已经历三次移植失败。“每次坐5小时大巴来贵阳,检查、打针、请假,整个人像被掏空。”她的就诊本上密密麻麻记录着20多次激素注射,花费累计超过18万。

资源分布不均更是绕不开的坎。贵阳两家三甲医院承载着全省60%的试管需求,安顺、兴义等地患者往往要提前两个月预约。某私立生殖诊所的39800元“高成功率”套餐引发争议,专家提醒:“生育没有百分百,警惕过度营销。”

黎明前的曙光:未来可期

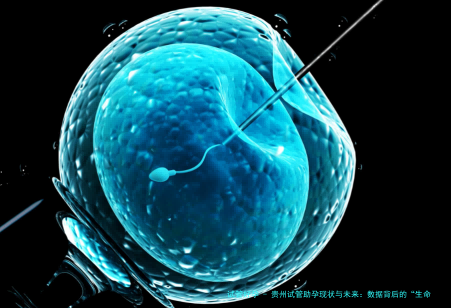

基因筛查技术正在打开新的大门。贵阳市妇幼保健院去年引入的PGT技术,让染色体异常家庭的健康生育率提升至72%。“就像给胚胎做了个‘体检’。”实验室负责人展示着培养箱中正在发育的胚胎,“这些肉眼看不见的细胞,承载着无数家庭的期待。”

政策层面也传来好消息。2024年贵州省两会提案建议,将试管助孕纳入大病保险,并对特殊群体实施费用减免。更令人期待的是,省内首家人类生育力保存中心即将落户遵义,冻卵、冻精等新技术将惠及更多人群。

生命的重量:一个家庭的八年求子路

在黔南州都匀市,42岁的王莉(化名)抱着双胞胎女儿的照片红了眼眶。8年间,她辗转贵阳、长沙、北京,经历5次取卵、3次移植,花费超过40万。“最崩溃时站在医院天台想过跳下去,是丈夫那句‘没有孩子我们也要好好过’把我拉回来。”如今,她的故事被写成鼓励卡片,放在候诊室的爱心角。

这样的故事每天都在贵州各地上演。从“不能说的秘密”到“光明正大求医”,试管技术正在重塑人们对生育的认知。正如一位从业18年的生殖科医生所说:“我们修复的不只是生育能力,更是对生活的希望。”